第5回リレーセミナー報告

- 水都東京・未来会議

- 2021年7月11日

- 読了時間: 2分

更新日:2022年4月15日

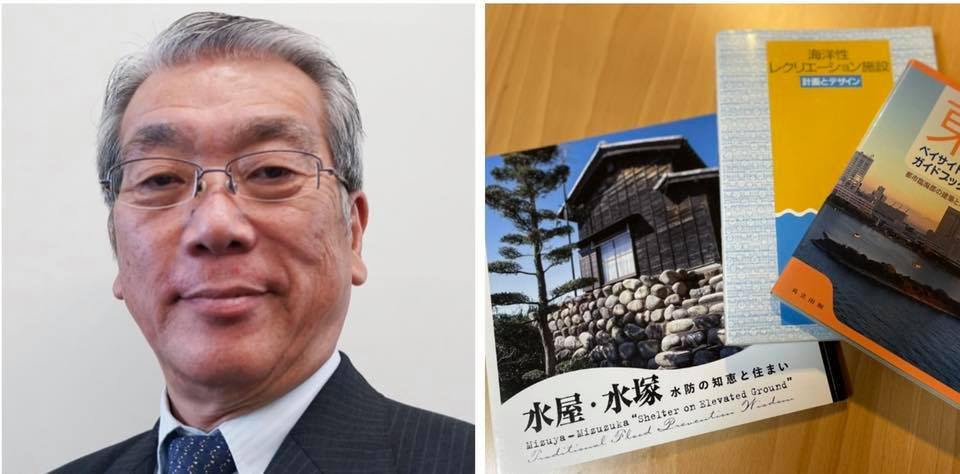

日本大学教授 畔柳昭雄先生の講演「親水まちづくり 人と水のかかわり」

隅田川や東京の水辺が私たちの生活に精神的にも物理的にも潤いを与えるものだということを実感させてくれるお話でした。

隅田川には昭和の初めまでは江戸時代以来の料亭文化や舟遊びの文化が残っていましたが、昭和34年の高潮堤(カミソリ堤防)ができたことで料亭が激減し、江戸以来の文化が失われたこと、隅田川の水質悪化により大学の体育会の水練場がなくなり、江ノ島や小田原などへ移転したことや、大磯に温泉の湯治のような健康増進効果を意図した「海水湯浴み」(うみみずゆあみ)の場を開いたことが、日本の海水浴場の始まりであることが語られました。

そして、河川の治水・流水機能の他に「親水機能」を加えると人の暮らしに前向きな変化が起きることを次の具体例で示されました。

①江戸川区の古川はかつて行徳の塩を江戸に運ぶ塩の道だったが水質悪化により悪臭漂うドブ川に。ここを1973年日本初の親水公園化により、清流を取り戻し、周辺環境を改善したところ、エリアのイメージが向上し、マンションや住宅の人気エリアとなったこと

②目黒川は桜の花見で有名ですが、多くの人をこのエリアに集めるようになったのは桜並木が先ではなく、1935年に落合水再生センターの水を目黒川に流し水質浄化し、環境改善することで川沿いにカフェやレストラン、店舗が集まり、生き物が生息する川となり接水行動が増加したことが人を集めた要因とのこと

「河川浄化の集客力」「人と水のかかわり=親水機能を高める意義」を強く認識させてくれる講演でした。皆様、ご参加ありがとうございました

交流会では、西洋の絵画や写真には海から街を俯瞰的に観たり、丘の上から海を俯瞰的に観る構図が多いが、日本の江戸時代の浮世絵など街から海を観る習慣がない。座敷の窓から海や水辺を覗き見る文化だといった文化論や、海外で親水化を柱にしたまちづくりによって。街の魅力を再び取り戻した例が多いが、日本の親水まちづくりが遅れているのは海洋民族でないからでは等、文化談義でも盛り上がりました。

Opmerkingen